Le maître du Malouf, El Hadj Mohamed Tahar Fergani est décédé, mercredi dernier, à Paris à l’âge de 88 ans, des suites d’une longue maladie. Fergani, a laissé un riche fond d’œuvres artistiques comme chanteur émérite du Malouf. Il y a quelques années, notre journaliste a rencontré «Le Rossignol de Constantine». Nous vous proposons l’intégralité de cet entretien paru dans le magazine «Nass Bladi»

Hadj Mohamed Tahar Fergani. La voix annonce le nom du chanteur dans ce vieux microsillon qui grésille et juste après s’égrènent les premières notes de violon aussitôt suivies du luth. D’abord l’artiste a su imprégner de sa griffe le malouf en lui donnant ce cachet si particulier qui oscille entre le pathétique et la nostalgie. Le prélude est toujours long à venir avant que ne surgisse la voix. Une voix chaude qui émerge lentement d’on ne sait quels abysses et qui vous envoûte, vous ensorcelle : vous eussiez dit les gorges du Rummel grondant sourdement un soir d’hiver en écho à l’oued en furie. Fergani plane au-dessus de tous les préposés au malouf et de nombreux adeptes se réfèrent à lui. Si les imitateurs se bousculent au panthéon de ce patrimoine, ils reconnaissent tous qu’il n’y a qu’un maître incontesté, c’est lui, El Hadj comme on l’appelle pour dire qu’il est inutile de prononcer son nom et que néophytes et vieux patriciens laissent ce détail aux profanes et aux parvenus de plus en plus nombreux à émarger à l’admiration sans bornes vouée à ce monument.

Bien sûr, les spécialistes vous rétorqueront que Fergani n’a rien écrit, rien composé et que c’est juste une voix. D’accord, mais avant lui les fabuleuses qacidas Dalma et Salah Bey étaient tout juste des textes d’une grande poésie dont les différents interprètes n’ont jamais su transmettre la beauté ni la puissance. Alors rendons au chantre ce qui lui revient de droit : le mérite d’avoir donné un cachet si particulier à ces deux chefs-d’œuvre qu’on ne sait qui du texte ou de la voix a embelli l’autre.

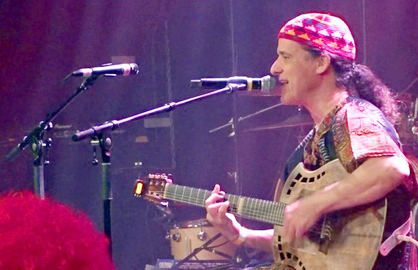

Dans chacun de ses concerts, l’homme est assis, le violon dans la main droite et l’archer dans la gauche, costume sombre, entouré de ses musiciens et, subitement, tout s’efface, tout devient si accessoire quand il distille les premières paroles. Plus qu’une voix, Fergani est une voie que beaucoup se sont désespérément empressés d’emprunter et si quelques-uns arrivent à faire illusion, ça ne dure que le temps d’une chanson, le temps éphémère d’une imitation et bien vite chacun retrouve le rang qui est le sien, se résignant à laisser au maître la grandeur qui lui est dévolue, le sommet inaccessible qui lui échoit.

à tel point que tout festival de malouf où il n’est pas présent est quelque part voué à la morosité. On le sollicite alors de toutes parts et ce presque octogénaire répond présent à Alger, à Annaba et ailleurs, dans l’outre-mer où il compte de très nombreux fans. Fergani fait partie du patrimoine constantinois au même titre que ses stèles, son art culinaire, ses poètes et toute son histoire tourmentée : l’artiste ayant traversé le siècle en porte l’empreinte pathétique pareil à un Atlas résigné à endosser la mémoire tatouée de sa ville. Il suffit donc qu’il chante pour que la tourmente s’apaise et la voix se déverse, alors source limpide, chaude et puissante comme le cataplasme de toutes les douleurs. Quand on habite Constantine, on a tous une histoire qu’on a tissée quelque part sous les cordes d’un pont, à l’ombre d’une venelle de la médina ou sur un vieux banc de pierre d’un ex-jardin public envahi par le chiendent et d’un lieu-dit à un autre plane toujours le souvenir d’une Dalma ou d’une Nedjma comme un écho à nos désespérances. La voix de Hadj Mohamed Tahar Fergani est tragique, et cette tragédie-là nous fait l’effet d’un immense apaisement.

L’homme

«Je suis né le 9 mai 1928 à Constantine parmi une fratrie de sept enfants, quatre frères et trois sœurs. Mon père Hammou descend d’une lignée de brodeurs, de bourreliers et de passementiers. Mon grand-père était le bourrelier attitré du bey et il avait aussi la charge de brodeur.

D’ailleurs, ayant à peine ouvert les yeux et après l’école primaire Jules-Ferry, l’école coranique chez Si Slimane Belhadj Mostefa et le collège Arbain-Chérif, j’ai commencé aussitôt la broderie avec mon frère Abdelkrim à l’artisanat de la Brèche (célèbre place de Constantine, ndlr). J’étais donc destiné à broder des selles et, vers dix-sept ans, j’ai commencé à jouer de la flûte sans nourrir de réelles ambitions quoique mon oncle Stambouli Zidane, luthiste confirmé, me trouvait très tôt une très belle voix quand il m’arrivait de chanter un istikhbar. J’avais à peine huit ou neuf ans.

Très jeune, j’étais un grand admirateur de Mohamed Abdelwahab, Salim Hellali, Mohamed Kahlaoui et Farid El Atrache qui ont constitué d’ailleurs mon premier répertoire quand j’ai commencé à chanter. C’était l’époque où tous les cafés «arabes» passaient des disques égyptiens. Il y avait aussi une vie culturelle intense durant ces années-là, les années quarante, Rachid Ksentini venait souvent jouer ses sketches ainsi que Abdelhamid Ababsa qui se produisait avec son orchestre».

L’artiste

«En 1947 j’ai adhéré à L’Aurore, une association musicale que dirigeait Si Mohamed Derdour qui possédait alors tous les disques de nos chanteurs préférés. Parallèlement, j’ai appris à jouer de la clarinette et du nay. En 1949, je suis monté à Alger et avec Ahmed Wahby, Boulaouinet, Ammari Maâmar et mon frère Abdelkrim, nous avons fait partie de la troupe de Missoum. Ahmed Wahby chantait Abdelwahab et moi El Kahlaoui que j’admirais dans le film Rabha.

L’orchestre de Missoum faisait des tournées dans toute l’Algérie et nous chantions alors des chants patriotiques. Il y avait avec nous un personnage du nom de Rey Malek qui nous a appris Salatou Ennabi El habib, Ana El Arbi ould El Arbiya et Hizia ainsi qu’une chanson Ma tahkem fiya, pleine de sens envers le colonialisme.

Les services français nous surveillaient étroitement et un certain Maurice Papon m’a fiché en tant que chanteur patriote. Missoum partit alors en France et je rentrai à Constantine où j’intégrai la troupe de Mohamed Derdour à laquelle se joignirent plus tard Ali Khodja H’ssouna et Abdelkader Toumi. Un jour, cheikh H’ssouna m’a pris à part et m’a dit : ‘’Avec la voix que tu as, pourquoi ne chantes-tu pas le malouf ?‘’ Nous étions en 1951 et c’est cette année-là que j’ai pris le violon. Chez Derdour, il y avait un certain Benguellil et El Hadj Kaddour Darsouni. Comme cette année était particulièrement marquée par beaucoup de fêtes, mon frère Zouaoui qui m’avait déjà entendu jouer du violon, me proposa d’intégrer la troupe qui était alors sans violoniste. C’est donc ainsi que j’ai commencé le malouf.»

La carrière

«C’est dans les années 1952-56 que j’ai commencé à enregistrer avec Baba Abaïdou chez Déréphone (Derdour-Fergani). À l’indépendance, ce fut le grand boom et j’ai eu alors une immense activité donnant concert après concert à un rythme effréné que ce soit en Algérie ou à l’étranger. Suivront alors des festivals, des tournées, des semaines culturelles qui m’ont amené à faire le tour du monde. J’ai chanté en Allemagne, en France, au Sénégal, au Nigeria, en Bulgarie, en Ouzbékistan, en Turquie et ailleurs. Je me suis produit avec Guerrouabi, Abdelmoumène Bentobal, Chaou, Jean Ferrat, Mouloudji… À ce jour, j’ai enregistré 37 CD et je compte en réaliser 40. En l’an 2000, j’ai enregistré pour RFI ( Radio France Internationale) Noubat El Baya. À Samarcande, j’ai participé au Festival international des mélodies d’Orient et j’ai terminé 10e sur trente-cinq participants. En 2003, j’ai fait l’ouverture de l’Année de l’Algérie en France à l’Institut du monde arabe.

Dalma

«Cheikh Hamadi et beaucoup d’autres cheikhs ont, chacun, chanté Dalma à leur façon. Moi, je l’ai apprise à l’ouïe et c’est Berrachi qui m’y a initié. En réalité, cette qacida est une poésie haouzi de l’Ouest algérien, plus exactement de Mascara, écrite par un certain El Hadi Benguenoun. Au sujet de la chanson, cheikh Toumi a eu ce mot que je trouve très judicieux. ‘’Dalma, disait-il, est une chanson que nous avons ramenée nue et que nous avons vêtue à Constantine.‘’ Pour ma part, quand je l’interprète, je la vis pleinement.»

Salah Bey (lire Galou El Arab)

«Cette chanson est une légende et jusqu’à aujourd’hui personne n’est capable de dire qui exactement en a écrit les paroles. Une version en attribue l’écriture aux juifs et ce serait donc eux qui auraient dit «Galou El Arab, galou…», alors que d’autres sources sont formelles et affirment que ce sont les gens du Sud qui l’auraient écrite d’autant plus que les Bengana étaient très choyés par le Bey. Cela dit, du temps de Salah Bey, les juifs étaient obligés de se déchausser et ce n’est qu’avec leurs souliers sur leur tête qu’ils pouvaient passer. Cela ne les a pas empêchés de porter le deuil à sa mort. Et ce ne furent pas les seuls puisque la «m’laya», le célèbre voile constantinois de couleur noire, fut décrétée dans tout l’Est après la mort du bey. C’est une chanson que je vis pleinement, dans laquelle «je rentre». D’ailleurs ces qacidas que sont El Boughi (littéralement celui qui désire) et Nedjma sont inspirées de faits authentiques et racontent les amours tumultueuses d’un certain Bendjaballah avec Nedjma du temps du bey.»

Galou El Arab

(Salah Bey) *

Les Arabes ont dit

Nous ne livrerons pas Salah

Nous ne livrerons pas ses biens

Dussions-nous tous mourir

Et voir s’accumuler les cadavres

Pleurez Salah Bey

Après sa mort, il a laissé sept enfants

Ô ma douleur !

Je m’en remets à Dieu

Quand la ville fut encerclée et les portes refermées

Salah est sorti désemparé, tête nue

On a pénétré dans sa demeure

On a trouvé un trésor

Or, argent et pierreries

Ainsi que les servants et les domestiques

Laissez moi voir mes enfants

Je ne suis pas un fugitif

Ainsi est la vie !

On ne peut lui faire confiance

Salah a été étranglé avec un mouchoir étincelant

Montre-moi sa tombe

Pour prier et soulager ma peine

Mes larmes coulent comme des ruisseaux

Mais qui remplacera Salah

Dans la ville de Constantine !

Pleurez-le, ô assemblées !

Salah a été sacrifié.

* Qacida anonyme du XVIIIe siècle. Traduction de Isabelle Grangaud.

DES GOÛTS SIMPLES

Hadj Mohamed-Tahar Fergani ne fait pas exception à la règle et il avoue aimer la fameuse tchakhtchoukha ed’far — celle-là typique du Constantinois qu’on prépare en la coupant en menus morceaux avec l’ongle. Il est aussi un adepte d’un méalnge qu’il convient d’appeler royal : El Mchelouach, préparé à base de miel pur et de beurre. L’artiste aime le foot mais surtout la boxe qu’il a pratiquée dans sa jeunesse ainsi que la pêche à la ligne. Il garde un souvenir impérissable de la victoire de l’Algérie sur l’Allemagne en 1982 et il a même sorti un titre à l’occasion : Aman, Aman, El Djazaïr ghalbet l’Allemagne. Cinéphile averti, il est resté très fidèle à ses amours de jeunesse et c’est avec un plaisir évident qu’il voit et revoit les films égyptiens avec Youcef Wahby, Faten Hamama, Farid Chaouki, Choukoukou – ce dernier est même venu à Constantine – ainsi que Rouiched qu’il a connu personnellement à l’époque où ils se produisaient ensemble à Patovanni du côté de Saint-Eugène.

S’étant marié très jeune – en 1950 – il a souhaité avoir beaucoup d’enfants qui grandiraient autour de lui. C’est donc chose faite et aujourd’hui, dans le confort douillet de sa maison de «maître», il passe ses journées à jouer du violon et du luth. Entre deux prières. Il aime raconter cette anecdote où, en 1967, il a accompli le pèlerinage à La Mecque en voiture. Au retour, il fait un détour par El Qods pour se recueillir sur le troisième lieu saint de l’Islam. À peine a-t-il accompli le rituel, qu’il apprend sur le chemin du retour que la guerre de 1967 vient d’éclater.

H. A. B.