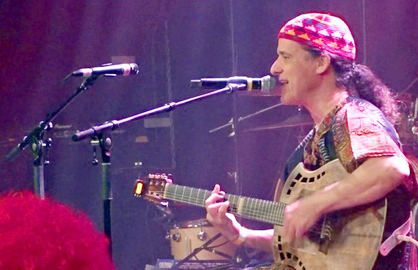

C’est loin du Nouveau-Mexique de son enfance et d’une Amérique qu’il ne reconnait plus que Zach Condon s’est ressourcé, comme en témoigne le nouvel album inspiré de son groupe Beirut, concocté entre Berlin et la campagne italienne.

A vingt ans, c’est la musique qui a permis au kid de Santa Fé de s’évader, en bricolant depuis sa chambre des chansons sans âge emplies de trompettes et de choeurs semblant venus tout droit des Balkans. Intrigant jusqu’au nom choisi pour le projet, Beirut, bien que l’intéressé n’ait aucun lien avec le Liban.

Douze ans plus tard, après avoir vécu à New York et Paris et connu des hauts et des bas, Zach Condon a posé ses valises — et ses instruments — à Berlin. Mais la ville, finalement, importe peu: c’est en studio, entouré de ses ukulélés, orgues, trompettes et boites à rythmes qu’il se verrait bien passer «le reste de ses jours», assure un chanteur qui, sur scène, ne rêve que de «se cacher» ! Quand d’autres vous montrent fièrement des photos d’enfants ou de vacances, lui extirpe son smartphone pour faire admirer l’une de ses consoles de mixage, débordant de câbles colorés.

«Transe créative»

Rien ne lui importe plus, assure-t-il, que de se plonger dans la musique, en quête du moindre bourdonnement, craquement, grincement. La cuivrée «Gallipoli», chanson qui donne son titre au nouveau disque à paraître vendredi, est née ainsi, au terme de longues heures en apnée en studio, «une transe créative».

Cette façon de chercher et de composer, en solitaire, l’a ramené à ses débuts, à son premier album écrit seul, «Gulag Orkestar» (2006). Dès les premières notes du nouveau disque, on retrouve ainsi la même ambiance à la fois mélancolique et chaleureuse («When I Die»).

«Ça été une redécouverte de vieux sentiments, dans la façon dont cet album est arrivé, de façon naturelle, fluide», explique à l’AFP le trentenaire, confortablement installé dans les locaux parisiens de sa maison de disques Beggars.

«Il faut oublier l’idée que vous êtes un musicien connu et qu’il y a des critiques et un public au bout du processus. L’objectif était juste d’être en studio et de rentrer chez moi chaque soir, heureux de ce que j’avais pu écrire…», ajoute-t-il.

Désamour américain

L’enregistrement s’est déroulé dans les Pouilles, au sud de l’Italie, et s’est terminé chez lui à Berlin. Pour une question pratique, au vu des tarifs new-yorkais, mais aussi un vrai tropisme européen. «Berlin n’était pas vraiment dans mon radar… J’aimais bien mais je n’avais jamais imaginé y vivre un jour. J’ai toujours été intéressé par Paris, New York ou Istanbul, mais finalement ça s’est passé comme ça, et j’en suis satisfait !»

L’Europe, il va la sillonner à partir d’avril (Bruxelles le 2 avril, Paris le 5, Bourges le 17…), avant de se produire en Amérique du Nord. Les Etats-Unis, «je n’y suis plus allé depuis que je vis à Berlin… et c’est très bien comme ça», lâche-t-il. «J’en ai fini avec ce pays, c’est une perte de temps. Depuis des siècles, une moitié du pays, plus ou moins illuminée, essaie d’entraîner avec elle l’autre moitié pour son propre bénéfice.»

Un désamour dont ne parlent toutefois pas ses chansons: «La musique est quelque chose de trop précieux pour raconter quelque chose d’aussi stupide que ce pays. Je n’ai rien contre les chansons politiques, mais je ne veux pas teinter ma musique de politique.» «Les textes, c’est quelque chose qui me donne du mal, même si j’ai envie qu’ils soient importants. Pour être honnête, je n’écoute jamais la musique des autres pour les paroles. Cela fait 32 ans, toute ma vie, que j’écoute les Beach Boys et je ne connais toujours pas la moitié des paroles !», confie le chanteur qui a glissé trois instrumentaux parmi les douze plages de son disque.