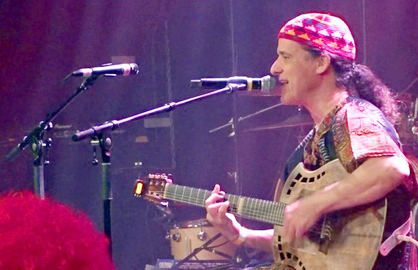

Seul survivant des mythiques Bee Gees, le plus célèbre « falsetto » de la pop sort un nouveau disque à 70 ans.

Paris Match. Vous sortez un album, le premier depuis des lustres… Il paraît que ce sont votre femme et Paul McCartney qui vous ont convaincu de l’enregistrer ?

Barry Gibb. Paul a toujours été là pour nous. Il m’a simplement dit, comme ma femme : “Qu’est-ce que tu vas faire d’autre si tu arrêtes ?” Je refuse d’être oublié, de disparaître…(Lire aussi : Staying Alive – Le dernier des Bee Gees parle)

Le dernier album des Bee Gees datait de 2001. Maurice est mort en 2003, Robin en 2012. Vos frères vous ont-ils manqué ?

Nous avions enregistré séparément cet ultime disque… Donc ce n’était pas si différent de me retrouver sans eux. Sauf que, si je me retourne, ils ne sont plus là. J’ai toujours été l’aîné, celui qui fait attention aux petits. Nous avions des relations compliquées. Chacun d’entre nous voulait devenir une star en soi, sans le groupe. C’est là que les ennuis commencent.

Vous avez eu une enfance très pauvre dans le nord de l’Angleterre. Comment la musique vous a-t-elle sorti de la misère ?

Pauvre est le mot qui convient. Nous tournions délinquants juvéniles, on traînait dans les rues, on volait dans les supermarchés, mais sans devenir gangsters non plus ! On détestait l’école. On aimait la musique. Tommy Steele ou Lonnie Donegan nous mettaient en transe. J’ai décidé de devenir une pop star. Mes frères m’ont demandé s’ils pouvaient le faire aussi. Et voilà ! Soyons des pop stars !

Le succès était un rêve ou vous auriez continué à jouer dans les bars ?

Je voulais devenir célèbre. Cela dit, la reconnaissance est parfois difficile à supporter. Je n’aurais jamais pu être Michael Jackson, un des Beatles ou Elvis.

Vous aviez presque atteint ce statut en 1978, au pic de la folie “Saturday Night Fever”…

Oui, mais ensuite vous n’avez qu’une envie, le fuir ! J’ai passé pas mal de temps avec Michael Jackson. Il venait à la maison pour se cacher du monde. On a vécu quelques semaines ensemble, allongés sur le sol à boire du vin. On parlait de chansons, de la vie… C’était avant son premier procès en Californie. Puis je l’ai vu se désintégrer. Il ne supportait plus la gloire.

Les Bee Gees ont eu plusieurs carrières. Durant la première partie, vous êtes un groupe pop classique, puis vous devenez les rois du disco. Comment le virage s’est-il fait ?

En 1975, nous avions un sacré creux de carrière. Depuis cinq ans, aucun de nos disques n’était diffusé en radio. En Floride, on a composé deux albums. Le deuxième, “Main Course”, très R’n’B, nous a relancés, et j’ai redécouvert mon falsetto ! On ne se doutait pas que cette voix aiguë changerait notre destin.

Aviez-vous conscience des hits que seraient “Saturday Night Fever”ou “Stayin’ Alive” ?

Vous avez un bon pressentiment, même si vous ne savez pas ce que l’aventure donnera. J’ai eu l’idée du titre “Saturday Night Fever” sur l’île de Man, où l’on habitait pour payer moins d’impôts. La chanson a été finie au château d’Hérouville en France… Nous avions atteint un point où nous étions bons, on maîtrisait notre art.

Comment était l’entente avec vos frères ?

Fluctuante. Maurice s’entendait bien avec moi, on chantait toute la soirée. Robin, jamais ! Il avait une superbe voix, mais il se restreignait, s’autodétruisait… Il y avait une animosité entre nous.

Etiez-vous arrogant, sachant que chacune de vos chansons devenait un tube, que ce soit pour les Bee Gees, pour votre autre frère Andy ou pour Barbra Streisand ?

Oui, mais je retombais vite sur terre si cela ne marchait pas. Le truc le plus fou, c’est lorsque Andy est devenu numéro un du hit-parade en 1978 et nous a détrônés ! Je me suis cru le roi du monde pendant cinq minutes. Andy n’avait que 30 ans à sa mort.

Etiez-vous déprimé une fois la vague disco passée et les Bee Gees ringardisés ?

Pas vraiment. Nous avons continué à composer pour les autres. La gloire ne m’a jamais fait divaguer. J’ai été un mari et un père stable : j’ai 5 enfants, 8 petits-enfants et cela fait quarante-trois ans que Linda et moi sommes en couple. Je n’ai jamais laissé le business pourrir mes priorités.

In Paris Match