Pour le jour de son anniversaire, le musicien présente un nouveau disque, entre new wave et jazz expérimental. Beaucoup plus ambitieux que The Next Day, cet album sonne comme le véritable retour du chanteur.

David Bowie interrompait un silence long de près de dix années avec son précédent album,The Next Day, sorti en mars 2013. Truffé de références à sa glorieuse carrière, l’album avait des allures de remise en jambe pour un artiste dont on disait la carrière terminée. Blackstar, sorti ce vendredi 8 janvier, jour du 69e anniversaire du musicien, sonne comme le véritable retour de David Bowie. Il se distingue en effet par une ambition qui faisait cruellement défaut sur The Next Day, qui refermait une trilogie amorcée avec Heathen, en 2002, et poursuivie par le poussif Reality l’année suivante. Annoncé par le morceau à tiroir Blackstar, meilleur single de Bowie depuis 20 ans dont la vidéo troublante a largement circulé sur la toile, l’album se situe dans la droite lignée des disques exigeants de son auteur comme Low ou Outside.

Les textures sont au cœur des sept longues pièces qui constituent le disque, tandis que les mélodies passent au second plan.

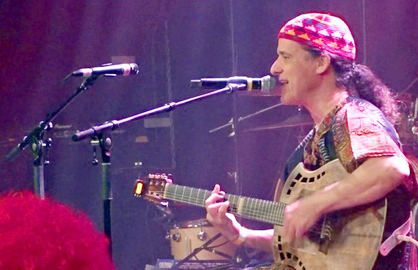

Le saxo, premier instrument de Bowie

L’album s’ouvre par Blackstar, superposition de trois chansons et allusion à peine masquée à l’obscurantisme religieux, secouée par des soubresauts rythmiques du meilleur effet, et un empilement de strates mélodiques dignes de la suite Sweet Thing/Candidate, qui figurait sur Diamond Dogs en 1974. La deuxième piste est une relecture d’un morceau déjà enregistré par David Bowie en 2014, qui figurait sur un single en édition limitée: pièce très impressionnante, ‘Tis A pity She Was A Whore présente la véritable vedette de l’album, le saxophone, dont Donny MacCaslin fait un usage immodéré – et parfois envahissant – rappelant qu’il s’agit du premier instrument de David Bowie. En s’entourant des accompagnateurs clés de ce dernier, issus de la scène jazz et expérimentale, Bowie prend le risque de se jeter à l’eau et de nager en eaux moins familières. S’il ne leur fait pas jouer du jazz stricto sensu, le chanteur bénéficie de leur souplesse, en particluier sur des rythmiques drum’n’bass très marquées mais moins mécaniques que celles de Earthling, en 1997. Lazarus, deuxième extrait de l’album, dévoilé le 18 décembre, constitue le premier sommet du disque. Ballade aux accents new wave quasi gothiques avec un son de guitare à la Cure et une basse jouée au médiator, elle abrite une des plus belles parties vocales de Bowie, dont le timbre unique fait des merveilles dans des graves assez soul. Avec son texte désabusé «Je n’ai rien à perdre, j’ai des cicatrices invisibles» et son climat anxiogène, elle sonne comme un appel à la liberté.

Textes autobiographiques

Sue (Or In A Season of Crime), présenté sur un best-of de l’artiste l’an passé dans une version enregistrée avec le big band de Maria Schneider, est revisité ici dans une version à la fois plus dure, plus sombre et plus rapide qui ne lui rend pas justice, avec notamment un passage instrumental un peu trop technique et un riff lourd doublé à la guitare et à la basse. Girl Loves Me, seul morceau à ne pas contenir de sax, avec sa batterie hip hop et ses sons froids et métalliques, a l’allure d’un blues mutant assez lugubre, avec la phrase «Where The Fuck Di d Monday Go?» répétée comme un mantra existentiel. Plus classique, Dollar Days, au bel arpège de guitare et au tempo lent, avec une ryhmique acoustique jouée par Bowie lui-même, est la chanson la plus orthodoxe de toutes, avec son alternance entre mineur et majeur, son chorus de sax assez ordinaire et son final un peu ampoulé.

Véritable perle au texte largement autobiographique, I Can’t Give Everything Away, très doux à la mélodie assez complexe, est une manière pour Bowie de justifier son absence de déclaration publique depuis bientôt douze ans, et constitue la coda idéale d’un album qui gagne en intensité à chacune de ses écoutes.