Pharoah Sanders, l’une des figures les plus créatives du jazz, qui avait embrassé l’influence des musiques africaine et indienne, est mort samedi. Il avait 81 ans. Son label Luaka Bop a indiqué dans un communiqué qu’il s’était « éteint paisiblement » à Los Angeles, entouré de sa famille et de ses proches. Il avait exploré le saxophone jusqu’aux confins de son timbre, puisant dans les traditions orientales, indiennes et africaines pour transformer sa musique en expérience mystique.

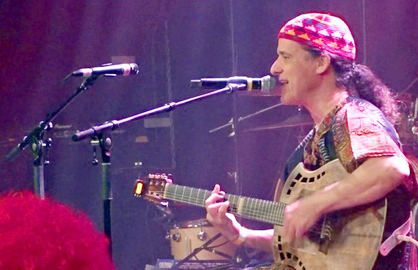

Avec ses saxophones qu’il malmenait, usant des embouchures par centaines à force de les ronger, criant dans le pavillon de ses instruments ou les faisant vibrer sous la puissance de son souffle continu, il a élargi encore davantage les horizons du free jazz, mouvement né à la fin des années 1950 qui a libéré les improvisations des contraintes harmoniques. Pharoah Sanders est considéré comme l’un des héritiers du grand John Coltrane, mort prématurément en 1967, et dont il avait signé quelques solos agressifs dans le dernier album « Live in Japan », sorti de manière posthume en 1973. Mais Sanders, qui jouait également de l’alto et du saxophone soprano, ne faisait pas l’unanimité et n’a jamais atteint la popularité de Coltrane ou d’Ornette Coleman, qui voyait pourtant en lui « probablement le meilleur joueur de saxophone ténor au monde ». Le son qu’il produisait, évoluant entre stridence et volupté, l’a consacré comme l’un des maîtres du jazz spirituel. Ce courant, au sortir des sixties, voulait rassembler les sociétés divisées par les tensions raciales, sociales et politiques sur une terre sonore où l’on prêcherait paix et bonheur pour tous dans un joyeux syncrétisme religieux. Son emblématique « The Creator has a master plan », morceau de près de 33 minutes tiré de son album « Karma » (1969), en est devenu l’un des hymnes: on l’y entend — et on l’y voit, les yeux quasiment révulsés — entrer dans une transe où il semble exorciser ses démons avant d’atteindre une forme d’extase. Farrell « Pharoah » Sanders est né le 13 octobre 1940 à Little Rock (Arkansas) dans une famille modeste baptiste. Il joue de la clarinette dans l’orchestre de son école réservée aux Noirs puis fréquente les boîtes blues de la ville, accompagnant des virtuoses de passage comme Junior Parker.

En 1959, il déménage à Oakland (Californie), où il rejoint différents groupes de rhythm and blues sous le nom de Little Rock.

Voyage spirituel

Il croise John Coltrane, son idole, qui joue en ville avec le quintet de Miles Davis. Il a alors une idée fixe, rejoindre New York, où il arrive en 1961. Il y vend son sang pour survivre, dort dans le métro jusqu’à sa rencontre avec Sun Ra, mystérieux pianiste et compositeur de jazz, passionné par l’égyptologie et les ovnis. Sun Ra et Coltrane l’intègrent à leur groupe et il prend un nouveau nom, Pharoah. Après la mort de Coltrane, Pharoah Sanders continuera d’enregistrer en leader. « Mon son est grave: beaucoup parmi les jeunes ont un son éclatant mais, moi, j’aime qu’il soit grave avec plus de rondeur, de profondeur et de ressenti », décrit-il en 1996 dans un entretien avec le San Francisco Chronicle. Sanders, reconnaissable entre tous avec sa longue barbiche devenue blanche et son fez, fait une brève incursion dans la pop en 1971 avec son album « Thembi », en hommage à sa femme. Mais c’est surtout en dehors des Etats-Unis qu’il trouve son inspiration.

En 1969, il s’inspire du mysticisme africain, en particulier du soufisme, dans « Jewels of Thought ». Des années plus tard, il collabore dans « The Trance of Seven colors » avec Mahmoud Guinia, musicien marocain maître de la musique gnawa. En 1996, son album « Message from Home » explore la musique traditionnelle ghanéenne.

Il s’intéresse également aux musiciens indiens comme Bismillah Khan qui fit connaître le shana, sorte de hautbois joué dans les processions indiennes, et Ravi Shankar, qui popularisa le sitar. « Je veux emmener les gens en voyage spirituel; je veux les bousculer, les stimuler. Puis les ramener sur terre, sereins », disait-il.